在古代,人们的寿命通常都不太长,能活到七八十岁就算是长寿。那时候,对于死者去世有很文雅的称呼,像“仙逝”“驾鹤西去”之类的。人去世后,就得按照习俗举行丧葬仪式,其中就包括报丧这个环节。

古代的报丧可是丧葬文化里的一种仪式和习俗,这也是人们孝顺的一种表现。不过那时候受战争、自然环境、通讯和交通等因素的影响,报丧的方式有放火炮、立白旗、飞鸽传书、放烟火信号等等,而且还得靠人徒步或者骑马去报丧,不管亲友知不知道死者去世的消息,都得去报丧。

在古代,报丧一开始叫“赴告”,后来慢慢变成了“讣告”。“赴告”报丧有很多不方便的地方,时间长了,人们就开始用“讣告”来报丧,也就是死者的家属用写文书或者口头告诉亲友以及有关部门机构丧事的情况。“讣告”能把相关的事情说明的很清楚,让人一下子就明了。

报丧在周朝的时候就已经有报丧的习俗了。在上古时期,通常都是“赴告”报丧,比如《仪礼·既夕礼》里说:“赴告”报丧的人会说哪个臣子死了。《礼记·檀弓上》里讲:伯高死在了卫国,就“赴告”报丧给孔子。《史记·周本纪》里记载:昭王出去打猎没回来,死在了江上,他的死没有“赴告”,这是很忌讳的。

中国古代各个地区的报丧文化不太一样,古代“赴告”报丧的风俗特别繁琐。像在广西,有人用火炮或者拿白纸做成旗子的样子放在门口来报丧,报丧的人要在亲友家门口先大声喊,到了人家还要在门口撒点灰,才能进去说话。有的地方报丧者得头上裹白布,手里拿白布,跪在亲友家门口哭着报丧,报完就得赶紧走。

在广州的一些地方,报丧人必须在亲友家门口报丧,报完丧要喝点水漱口来驱邪避讳,而且还得快去快回。

在江浙一些地方,报丧的人要带把伞,把伞头朝上柄朝下放在亲友门外。亲友会请报丧的人吃点东西,问问丧葬的相关事情和时间。然后亲友会把报丧人用过的碗和东西扔到门外驱邪避讳。要是亲友在很远的外地,死者亲人就会寄一封烧了一个角的信来报丧。

从上面这些能够看出,不管是哪种报丧的习俗,都得让人亲自或者派人去亲友家门口报丧,也就是“赴告”。报丧者得一家一家按照当地的风俗去报丧,还必须见到人,把事情说清楚。这样报丧很麻烦,如果路远、赶上打仗、天气不好,对报丧者的人身安全,其次也特别费时间。

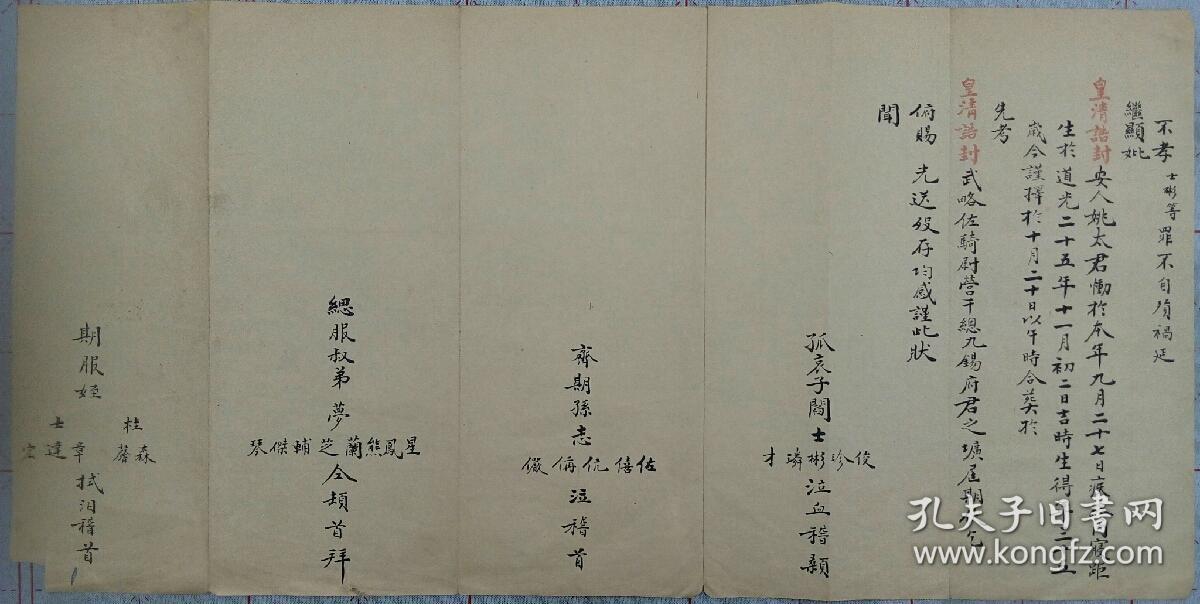

后来,“赴告”就慢慢取代了“讣告”。“讣告”一般是书面的形式,把死者的名字、去世时间、丧葬安排这些重要信息都写清楚。比如名门望族的“讣告”会写得特别庄重、典雅,用词很严谨,格式也规范。不光告诉亲友丧事的情况,还可能说一说死者生前的功劳、品德,来怀念死者。普通百姓家里的“讣告”可能简单点,但关键信息也能说清楚。

现在,社会发展了,科技进步了,报丧方式也变了,人们通过短信,电话,微信等通信工具也可进行发送讣告,可以通过朋友圈讣告等,同时讣告网还能提供电子讣告、讣告制作、讣告通知等服务,让报丧更加便捷高效,更加规范化。

不过古代报丧方式里的人文关怀和文化价值还是值得我们记住和传承的。

在线留言